略歴

現在韓国の大学で日本語や日本文化を教えている東京世田谷出身のカズです。

私にとって「日本」という国に関心を持つようになったのは、日本を出てからでした。

アメリカでは約2年、その後

韓国という国で過ごす中で、日本との文化や習慣の違いを通して、「日本」という国を客観的に見るようになっていました。

さらに、外国で日本語や日本文化を教えるという職種から、「日本」について研究や調査することが多くなりました。

私は日本の上智大学を卒業して、韓国で日本語教師として働きながら、韓国の大学院で「本居宣長」という『古事記伝』を著したした国学者を研究し論文を書きました。そんな経緯もあり、文学や古典を読みながら、さらに日本の文化への関心も深めていきました。

それは私に日本の古代史や日本の宗教、さらに日本の古典のすばらしさといったものに目を開かせてくれました。

その後韓国の大学での教鞭をとりながら、同時に日本と韓国の学生交流を大学内で携わるようになり、日本の各地を学生や教員を引率しながら、研修や旅行をすることが多くなりました。

日本での生活で韓国人が感じる「日本観」は私には非常に刺激的なものとなりまりました。

普段日本人は気づかないかもしれませんが、外国から見た日本はどこか神秘的で、かつ癒される国というイメージがある。さらに

外国の人から見た「日本」は彼らの国にはない、非常に魅力的であり、古代の文化がそのまま息づく個性ある文化を持っているということでした。

数年間、大学内の国際交流の事業も携わりながら、日本文化体験の引率経験は私の海外での教員生活に大きな人生の教訓や学びを与えてくれました。

そして今、人生の後半を迎えて思うことがあります。人生の後半、これからはどう生きていくのか。

その答えのきっかけを与えてくれたのが、「旅」や「散歩」といった、まさらに「歩く」という単純な行為であったのです。

この「歩く」という行為で日本はさることながら、韓国、世界を見聞することはどうかと。

そうすることで、もう一度この生まれ育った「日本」を発見する「旅」の時間に投資すること。さらには

その「旅」をすることで、「自分自身」を見つめる作業が「生きがい」につながると思ったのです。

そのきっかけは、2025年の1月の「伊豆の旅」でした。ひとり旅です。

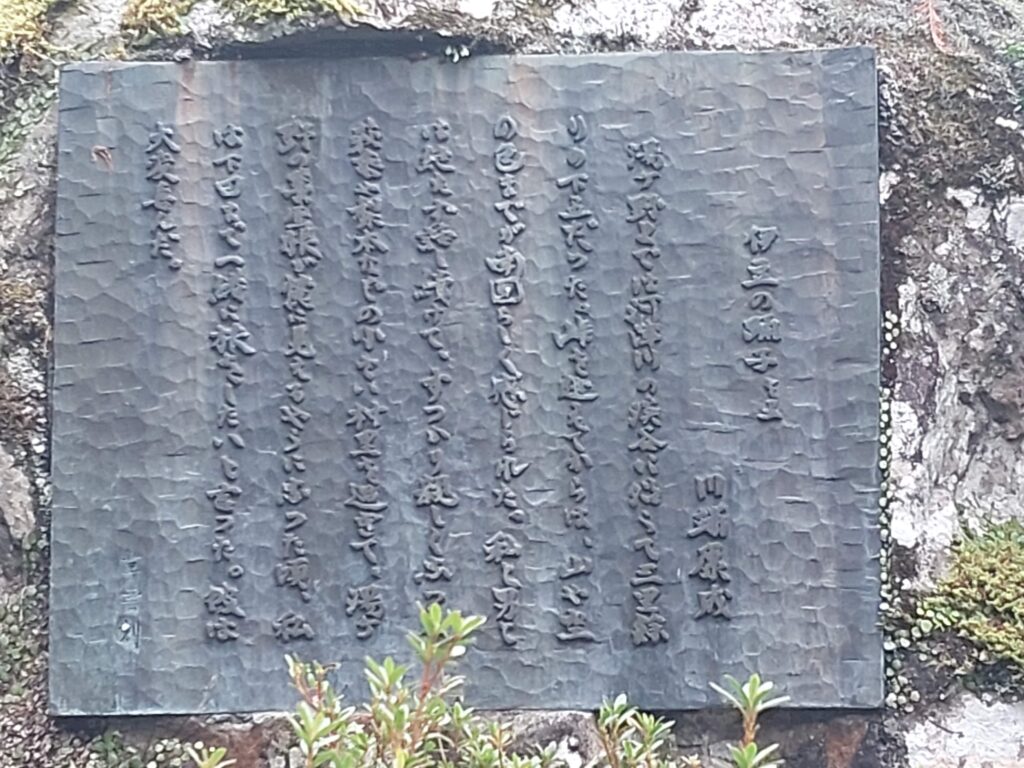

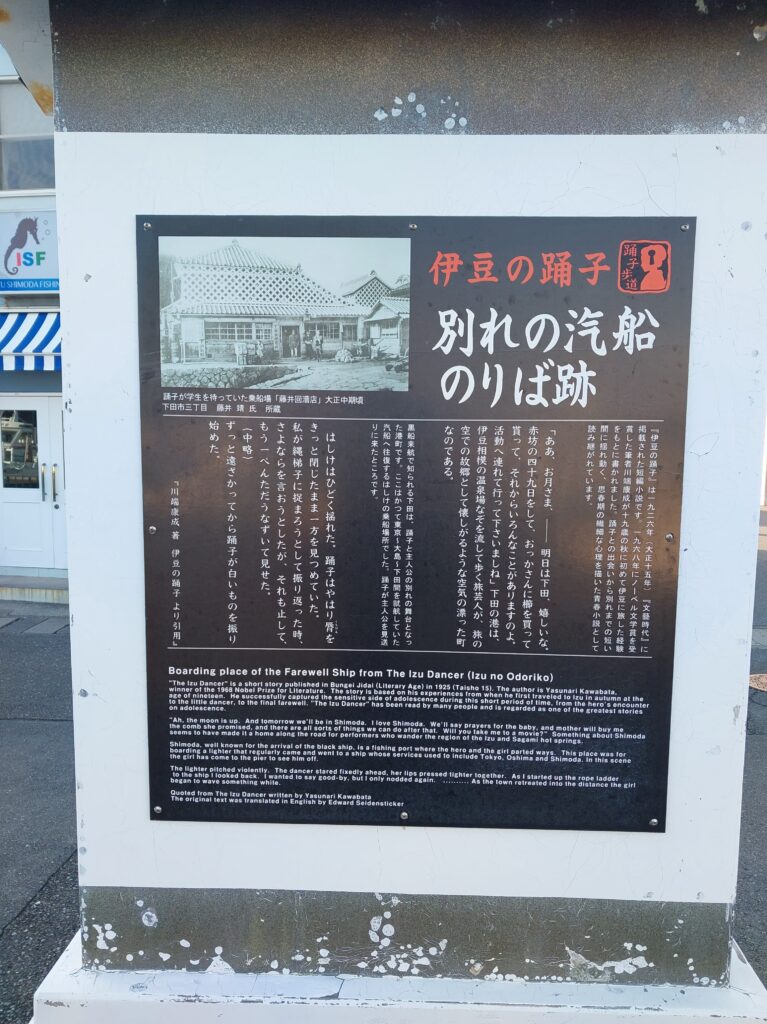

伊豆と言えば、川端康成の「伊豆の踊子」という作品が思い出されますが、

私は一度伊豆を下田から始まって、熱川、伊東、熱海、三島そして伊豆長岡、修善寺を回ってみようと思ったのです。ただそう思ったのです。伊豆でなくてもよかったはずなのですが。

これは今の自分が人生の後半戦への入り口に差し掛かっている。そして

これからの生き方を思索し生き方を考えたいという何気ない衝動でもありました。

20年以上海外生活をしてきた私が、もう一度「日本を見つめたい」そして

「自分をみつめたい」というどこからか湧いてくる「ひらめき」や「直観」のようなものでした。

川端康成の「伊豆の踊子」では主人公の「私」という人物が伊豆の下田で踊子と別れるシーンがあります。

そのとき、彼は涙を流す。その涙が何だったのか。色々な解釈はできると思われます。

踊子との別れの悲しさからという解釈もありますが、過去との決別という解釈もあるかもしれません。

過去の自分との決別!

この作品の中での「私」が旅にでたわけは何だったのか。それは

”孤独に育った「私」が、心がゆがんでいて憂鬱になっていた。それを消し去るために旅に出た”

という解釈もできるのです。

私は今回の旅で下田であのシーンの場所の「私」という人物のモデルとなったところに立ってみました。

下田だけではなく、伊豆の踊子の背景となっているところをいろいろと歩いてみたのです。

下田や伊豆の風景はこの世のものとは思えないほど、神秘的でまさに異界でした。それは下田だけではありません。

修善寺からバスで昭和の森会館まで行き、そこからの踊子歩道という山道も一人で歩いてみたりもしました。まわりは誰一人いません。歩くのはかなりたいへんでしたが、私自身の挑戦でもありました。

そして、そこには日本の原風景があり、そして私という存在がそこに「いる」ということを感じました。

さらに、私が存在しているということを強烈に感じ取ることができました。

普段は大学の仕事も学期中は毎日毎日が忙しさのあまりあっという間に過ぎていく時間。

しかし、そのときはどこか時間は止まっていたように思えました。そして

その時間は今まで生きてきた私の人生を振り返りながらの旅路でした。

そんな旅路の中、私も伊豆の下田の港に立ってみて、不思議とどこか悲しい思いになったのです。

あの「伊豆の踊子」の主人公「私」のようにです。きっと川端そう経験したのでしょうか。

今回下田で経験した「悲しさ」は何だったのでしょうか。それは今後徐々に整理していくつもりです。

ただ、

そのあふれる涙が日本人として生まれてきたことの感謝であったり、感動でもあったり、そして家族との関係からくるいろいろな思い、今までの人生が走馬灯のように感じられた感激の思いが込められていたような気がしたようです。

私の生い立ちはやや複雑なのですが、私は小学校のときからは親せき(祖父や叔父)に育てられました。小学校低学年以前は、実は血のつながらない母に育てられました(小学校まではこの人が母親だと思っていたが)。

実の母親がほかにいることを知らされるのは、小学校低学年のときでした。そのショックは鮮明に脳裏に焼き付いています。

生い立ちはやや長いのでまた機会があればお話しすることにします。

さて、今回の伊豆の旅の中で感じた「日本」は、まさに私が母親に抱かれているという感覚でもありました。それは韓国では味わえなかった暖かいぬくもりのようなものであり、大いなる愛情であったのです。

具体的には言えなくても、列車から見える風景、ホテルからの朝日、移動中の景色。

伊豆の海、木々、川のせせらぎ、神社の境内、そして地元の人々。

伊豆の旅行は特に天気に恵まれました。朝日や富士を見ることができたからです。

何気ない風景かもしれないでのすが、その景色の出会いを通して「愛されている」という実感をもったのでした。

故郷ということもあると思いますが、この伊豆の旅が私に与えたインパクトは強烈でした。

きっと他の外国からの旅行客も同じような体験をすることがあるのではと思ったほどです。

そんな体験をしてから、「旅」や「散策」がわれわれ人間に与える大きな力みたいなものを感じることができました。

「旅」をすること。これは人生の後半に差し掛かった人が一度は思いをはせるものではないでしょうか。宣長や芭蕉もそんな時期に旅にでています。

そして、この日本を「旅」や「散策」を通して再発見していく。

そんな経験がこのブログをはじめようとしたきっかけになりました。

ブログのテーマと内容

ブログのテーマは「旅」です。

人生の後半をどう生きるか。

その一つの選択肢に「旅」を入れてみてはということです。

「旅」といっても長期の休暇をとって旅行を計画しましょうということだけではなく、

日々の生活を旅のように過ごすという観点から、

「散歩」と「読書」を取り入れます。

「散歩」は特に朝行い、四季の変化や自然そして文化などを観察します。

私は散歩で感じたことをメモに記録したり、週末はスケッチに出かけたりします。

今は韓国に滞在しているので、韓国の散歩の日々をこのブログに綴ったりもします。

そして「読書」

これはどんな本でもいいですが、我々の肉体はどこかに行くにも限界があります。

だから、読書を通して仮の旅行をしてみる。また古典も読みながら、その筆者の気持ちを共感する。

これも一種の「旅」ではないかと思っています。

ではその「旅」の目的はなにか。

一つは「日本の再発見」です。私も韓国にいながら、日本人でありながら見えなかった日本の姿を見出し感動し、刺激をもらい、そして大学院で論文を書き、韓国で日本文化を教えることになりました。

今後日本にはたくさんの外国人居住者や旅行者が増えるでしょう。きっと経験を多いシニア世代の人が日本のことを教える機会は多くなると思っています。

その意味で、もう一度「日本」という国を発見し学び、さらには多くの人に伝えることができる役割をもっていければいいと思っています。

最後に、「自分についての発見」です。

自分はどんな存在なのか。何が好きで、何が得意で、何をすれば人々に喜ばれるのか。今まで気づけなかった自分自身のこと。

再度、第二の人生を送るために、自らが発見すること。そのための手段として

私は 何よりも

「一人旅」を勧めています。

思索しながら、景色を見ながら、そして見知らぬ人に出会いながら、自分を見つめてみる。

このことができる時間が「旅」の時間です。

あなたの未来

あなたもきっと「旅」をしながら、

いろいろな思いに駆られると思います。

私の韓国生活や日本での一時帰国、韓国学生との研修旅行は

そうして自分自身を見つめなおす「貴重な機会」でした。

その都度その都度、「旅」は私にすばらしい出会いを与えてくれました。

費用は掛かるかもしれませんが、

時間は取り戻すことはできません。

時は金なり

これからの第二の人生は、ほんとうにやりたことをする。

やりたこと、好きなこと、得意なことだけに集中してみる。いかがでしょうか。

なんでもいいと思います。その一つにもし「旅」ということが思い立ったら、

このブログと共に「日本を発見」し「自分を発見」する旅路に出てみませんか。

「旅」を通して新しい一歩を踏み出すきっかけをみつけましょう!