1.カレル橋から城へ

さて私はそのまま人の流れに任せるようにプラハ城をめざした。途中途中目の惹かれる場所にでくわした。やはりここからはマラーストラナといわれるほど、橋を渡る前の市街地とは様相が違っていた。

マラーストラナは13世紀に成立し、その後の火災や戦乱を経て、17世紀以降はバロック様式の宮殿や教会が建てられた。石畳の路地、赤い屋根の家並みが特徴で、旧市街よりも落ち着いた雰囲気がある。

かつてはボヘミアの貴族やドイツ系移民が多く住み、バロック様式の壮麗な邸宅や庭園が残っているのが特徴。現在も多くの大使館がこの地区に置かれている。

そしてしばらくすると坂道となっていく。これを登りきると城が見えてくるのだという期待を込めて前に進む。石畳の道を歴史の重みもかみしめながら歩んでいくのもプラハ来た感じでそれはそれで気分を高揚させてくれるだろう。

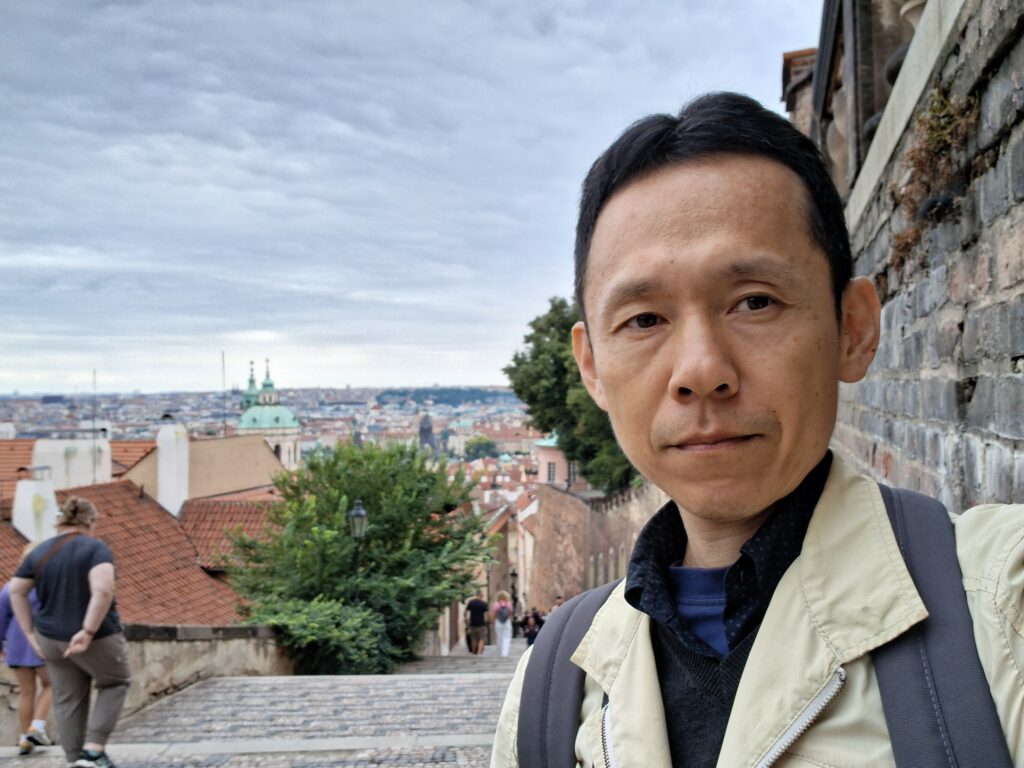

しばらく石畳を歩くと、新登城通という階段が現れた。どこか日本の寺院に登っていくように一段一段一歩一歩上がっていく。寺院や聖堂といった聖なるところは、やはり高いところに建てるというのは東西共通しているのだろう。階段を上った途中、気になって背後を見るとすでにプラハの市街が広がっていた。

階段をやっとのことで、登りきると大きな広場に到着する。ここが小高い丘になっている「フラッチャニ広場」というところだ。大統領府いわゆる大統領官邸のあるそうだ。

今でもここで大統領が執務を行っている。国家の公式行事や外国の要人の歓迎式典が行われるのだ。

2.フラッチャニ広場

フラッチャニ広場はプラハ城の正門前に広がる大統領府のある大きな広場だ。広場の正面に見えるのがプラハ城の正門。大統領府の中庭のようなものだともいわれる。

広場は歴史的な宮殿であるシュヴァルツェンベルク宮殿、トスカーナ宮殿などのバロック建築が並んでいる。

何よりもここからみるプラハ市街やモルダウ川を見下ろす場所として人気スポットになっているらしい。そしていよいよプラハ城へと足を運ぶ。

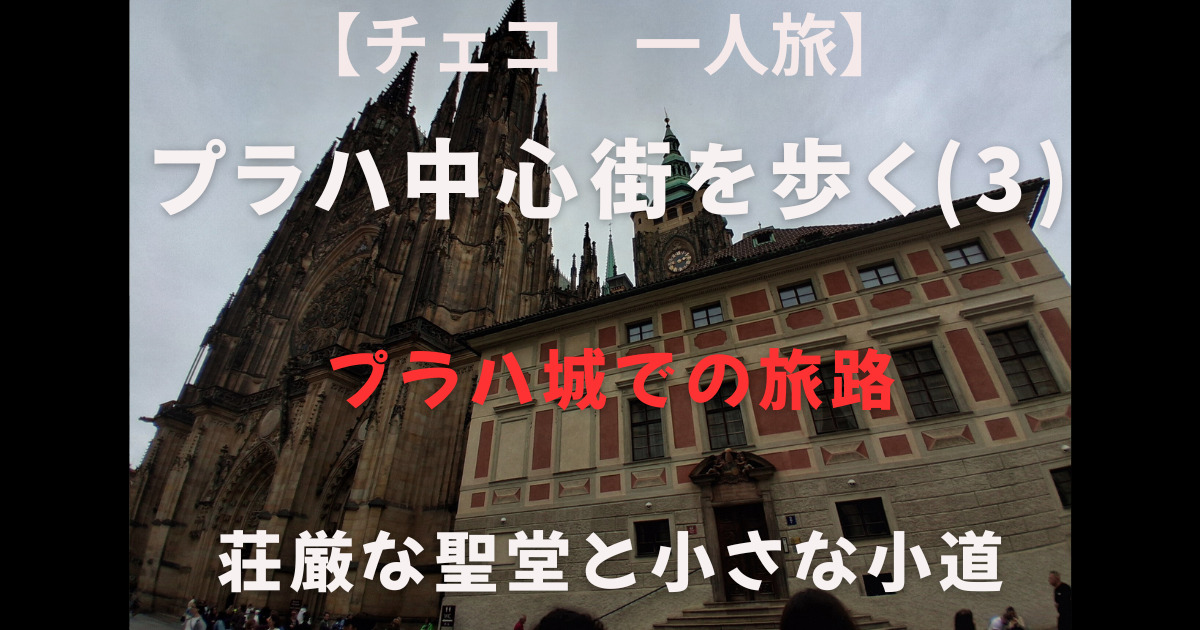

3.聖ヴィーと大聖堂を仰ぐ

第三の中庭に入ると、目のまえに聖ヴィート大聖堂が威圧されるようにそびえたっている。ここに入るににはチケット購入が必要だ。中庭の入り口入って右側にチケット販売所がある。まずここに行こう。ただし、けっこう人が多く長い時間ならばなければならない。それだけ人気観光スポットだということでもある。つまり単なる礼拝堂(聖堂)ではないことが読み取れる。

では一体何が見どころなのか。5つに絞ってみる。

聖ヴィート大聖堂の主な見どころ

聖ヴァーツラフ礼拝堂

アルフォンス・ミュシャのステンドグラス

王家の墓所(聖ヴァーツラフの王冠)

聖ヤン・ネポムツキーの墓所

南塔と展望台

まず聖ヴァーツラフ礼拝堂については

プラハ城の中心にそびえるゴシック様式の大聖堂で、チェコの宗教的・政治的・文化的シンボルとなってる。9世紀に起源をもち、現在の姿は14世紀以降に本格的に建設が始まり、完成にはなんと約600年もの歳月を要した聖堂だ。

ヨーロッパにおける聖堂の存在感をうかがわせる。歴史的な役割としては、ここで中世以来ボヘミアの王たちの戴冠式が行われてきた。そこで、それらの王様や聖人のお墓がある霊廟でもあった。またチェコ王国の王冠や王笏などが管理されているとか。

そして中に入ると、このステンドグラスとそこから入ってくる光で外から見た聖堂とはまた違った雰囲気の中で過ごすことができるだろう。中はまことに静かで騒ぐ人がいない。今回のヨーロッパ旅行で一番よかったのは、こうした聖堂や美術館で騒ぐや大声で話す人がいなかったことだった。

厳かな雰囲気で、帽子も取らなければならないそうだ。確かにプラハにとっては歴史的で、聖なる場所であることはたしかなのだ。

そこで2番目の見どころの「アルフォンス・ミュシャ」のステンドグラスとなる。

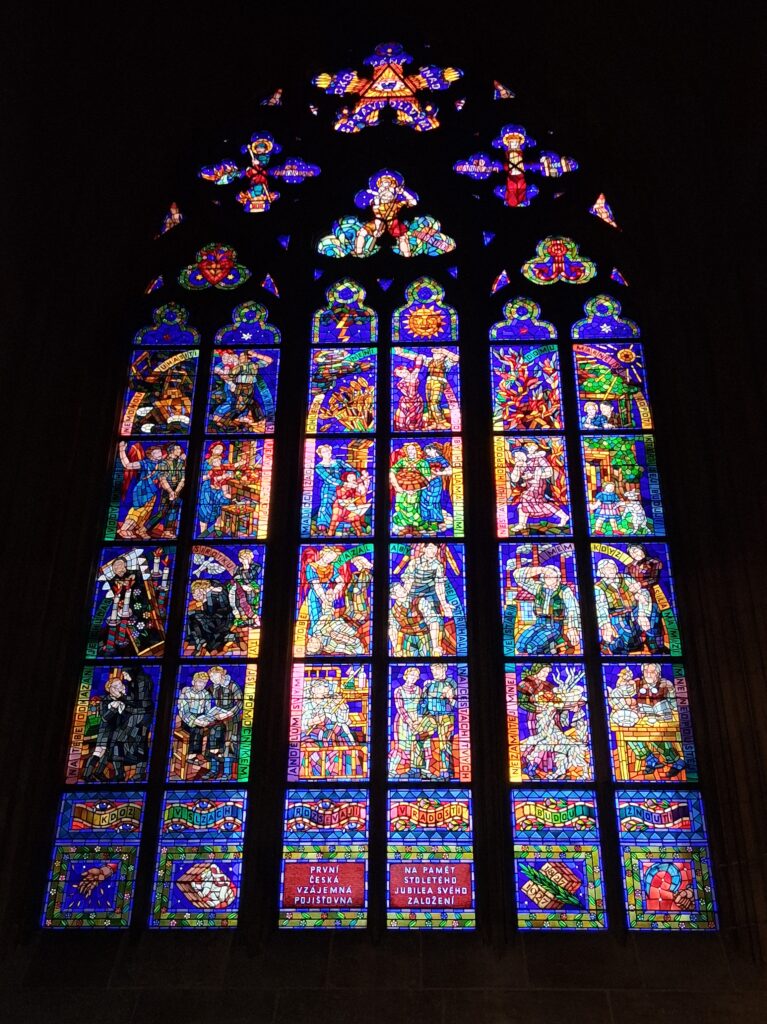

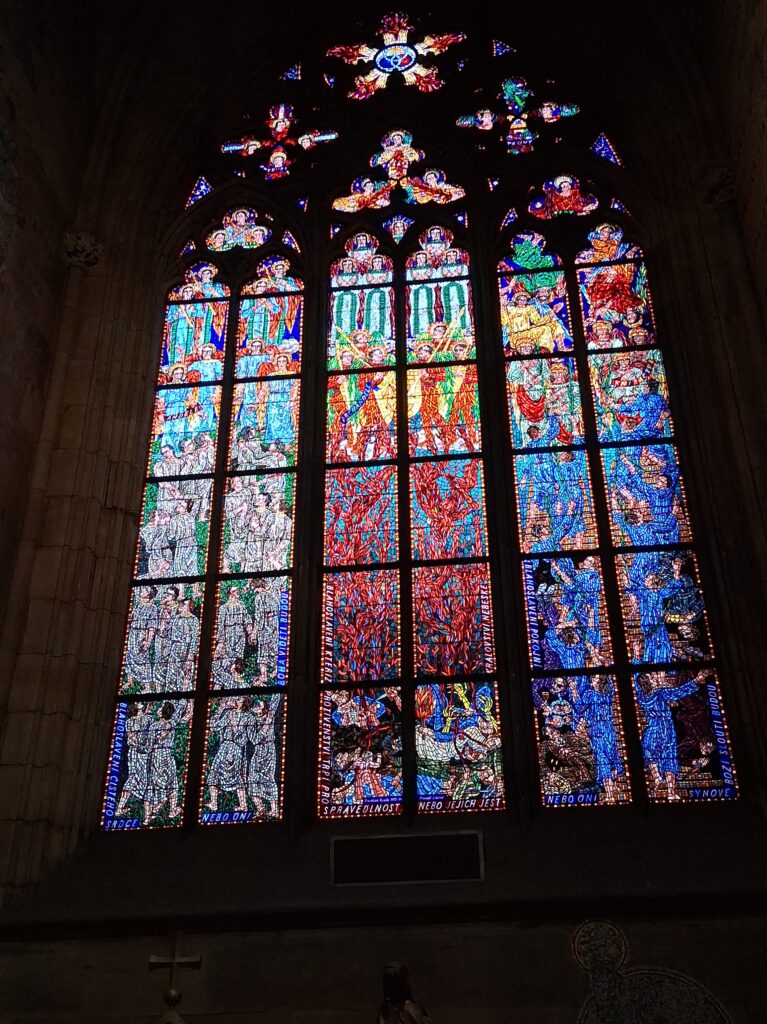

このステンドグラス。他とちょっと違うと思わないだろうか。そうこれがミュシャの絵なのだ。このステンドグラスには聖キリルと聖メトディウスというスラブ世界にキリスト教を広めた兄弟の宣教師が描かれている。

ミュシャはアール・ヌーボーの代表的な芸術家であるが、この作品は単なる装飾芸術ではなく、民族意識・歴史・信仰を融合させた表現を試みている。色彩に関しては従来のゴシック風ステンドグラスとは違う鮮やかで生命力に満ちた印象をい与える。

ステンドグラスといえども、聖人や登場人物の表情まで生き生きと描かれていることがわかる。それと同時にどこか親近感も与えるという点が人を引き付けるのだろうか。

他の内部のステンドグラスを見てみよう。

ステンドグラスを見ながら、前方に進むと、礼拝堂がみえる。これはチェコの守護聖人であるヴァ―ツラフ(ヴェンチェル)公を祀った礼拝堂だ。

ここで注目すべきは壁画装飾で半貴石を用いている華麗さと豪華さだ。壁画の内容はイエスの受難が描かれている。ここにくることで、チェコのアイデンティティーが何なのかがわかるのだ。

ヴァ―ツラフ(ヴェンチェル)は907年ころに生まれ、935年に暗殺された。ボヘミアの伝統が色濃く残る中で、キリスト教を推進した。彼は非常に慈悲深い指導者であり、信仰を守るために殉教したと解釈されている。王冠がこの聖堂に保管されている。

そして次に見どころとして押さえたいのが、カレル橋にも銅像が置かれている「聖ヤン・ネポムツキー」だろう。ヤン・ネポムツキーは王妃の告白を王に告げよといわれるが、その告白の秘密を最後まで沈黙を守り殉教した聖職者である。

大聖堂ではそのヤン・ネポムツキーの豪華な墓所が設けられている。その色が純銀で作られ、なんとその銀は18世紀、ハプスブルグ家の支援などにより、2トンもの銀が使われているのだそうだ。

右上の写真に見える星は、殉教したときに川面に5つの星が輝いたという伝説からきている彼のシンボルである。壁画には聖母の昇天や殉教の場面が描かれている。

最後にいったん大聖堂を出てから、南塔を見ることができる。ここから最上階に登ることができるから登ってみるのもいい。(私は階段がけっこうキツそうで、登らなかった。聖ヴィート大聖堂入場券とは別料金)

またなぜか大聖堂の中には告白室があった。これは今でも使われているのか気になったが。「告白」はキリスト教にとっては救済のひとつなのだそうだ。

4.お城の中を回る

次に聖ヴィート聖堂の横にある古い建物は聖イージー教会で赤いファサードが印象的な教会。10世紀に建てられたプラハ城内では最も古い教会のようだ。中は荘厳な雰囲気があり、歴代の王族の墓所としても利用されている。

教会自体はもともとけっこう質素なつくりだったが、徐々にバロック様式の装飾が施されて現在のようになった。

上の左の写真は王族の石棺。右上の写真は礼拝堂の中のロマネスク様式の聖イジー教会の中でもバロック改築の影響が見える祭壇。

聖イージー教会を出るとスタバがある。城の中のスタバでゆっくりするのもいい。でも私は黄金の小径の中のカフェでコーヒーとケーキを注文して休憩をとった。

またこのエリアには旧王宮がある。中世からハプスブルグ家の時代にかけてボヘミア王の居城として使われてきた。かつてここでフス派が窓から議員を投げ落とす「プラハ窓外投擲事件」が起きている。30年戦争の引き金となった歴史的な事件の場所だ。

5.黄金小道

プラハ城最後のコースだ。黄金の小径。

こは小さなカラフルな家々が並ぶ可愛らしい通りで、かつて城の守衛や職人たちが暮らしていた場所。「黄金」という名前は、錬金術師が住んでいたという伝説に由来する。

現在は小さな博物館やショップが入っていて、中世の生活を感じられる展示や、お土産探しにも最適だ。作家フランツ・カフカが一時期ここで執筆をしていたことでも知られている。

6.城を出たらプラハの街並みが

城をでると、展望台がある。そこからモルダウ川が緩やかにながれているのが見え、そしてプラハの街の赤い屋根が連なっている。

プラハ城の荘厳な雰囲気と違って、街全体を包み込むような解放感に浸れる。ただ、ちょっと雨上がりで、曇りだったのが残念。それでも雨上がりのプラハも絵になる。

さてプラハの中心街はこれでおしまいとなる。まだまだ行くとこ、見るところがたくさんあるが、これからもプラハの旅は続く。次はトラムでペトシーン公園に行ってみようと思う。