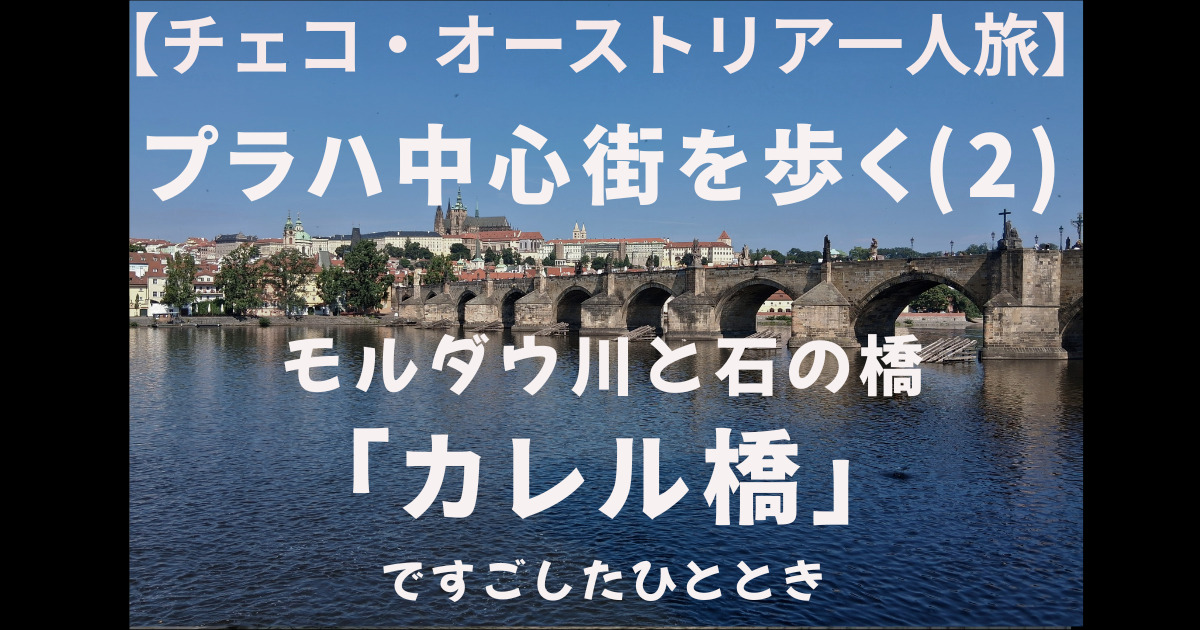

カレル橋の誘い

旧市街地広場の天文時計のある旧市庁舎を横切ると、小広場がある。ここにはカフェのテラス席が目立つ。いわゆる「王の道」と言われる道、ここはお土産屋さんが密集しているが、そこを通り抜ける。ただ道なりと言っても、プラハは迷路みたいに入り組んでいる構造になっているから注意が必要だ。カルロバ通りから突き当るとフソバ通りという小さくて狭い道がある。突き当りにはビール博物館があるが、これを左に行かず、右に折れる。するとまた小さな狭い通りがでてくるから、そこをまっすぐ行こう。その道もカルロバ通りというが、道が曲がりくねっていて、私も最初は道なりに行ってしまって、方向を間違えた。

王の道は2.5キロに及ぶ、歴代の王が戴冠のときにパレードをしていた道だ。1458年が最初で、最後は1836年。実はその当時は住所がなかったから、家の前には紋章をつけていた。それが今も残っているからみつけてみるのも楽しみの一つだ。

王の道にはお土産屋さんやらカフェやら、寄りたいところがたくさん立ち並ぶ。それを見ていると、時間はどんどん過ぎてしまうかもしれない。カレル橋やプラハ城への観光の予定があるなら、あまり時間を奪われないほうがいいと思う。この周辺はまた時間をとってくるとか、プラハ城の見学を終えて、夕方にするとか、別に時間をとっておいた方がいいと思われる。

「王の道」を通って行くと、いよいよ「カレル橋」の入り口に到着。大きなカレル橋の橋塔が見えてくるはずだ。(横断歩道を渡るので車には注意!)

その横にはカレル4世の像がその横に立っている。カレル橋塔は展望台になっていて登ることができるのだ。そこから橋を眺めるのもいい。

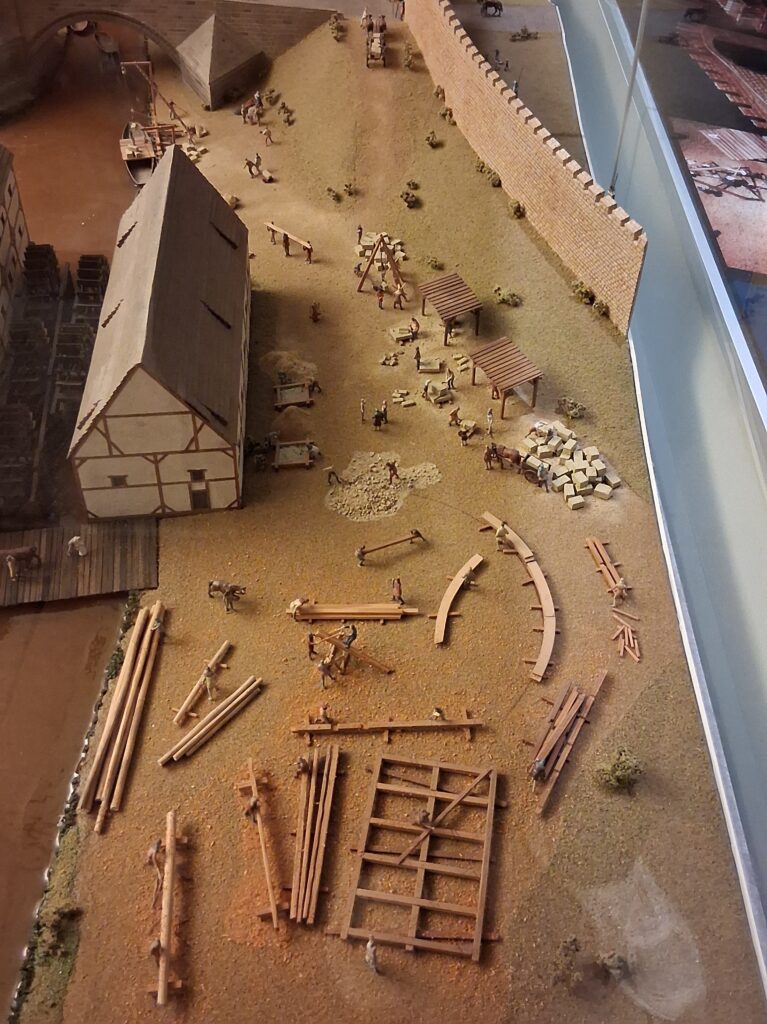

カレル橋は神聖ローマ帝国がここプラハを首都にしたときに建設が始まった。14世紀。日本でいえば戦国時代のときだ。カレル4世が街の大改造を計画し、その一つがカレル橋の建設だった。石橋として600年にも及び健在で、洪水があってもそのまま残っているほど、当時の技術を結集したものだ。入口に博物館があるから、そこに立ち寄るとどれほど大掛かりな建設作業であったかが理解できる。

橋を渡る

さていよいよ橋を渡る。何といっても「モルダウ川」の流れに魅了されるだろう。そしてその川の周辺の街並みも素敵だ。これから行く旅先のオーストリアやインスブルック、ザルツブルグなどにも橋はあったが、どこも魅力はあるがやはりこの橋が私には一番だった。

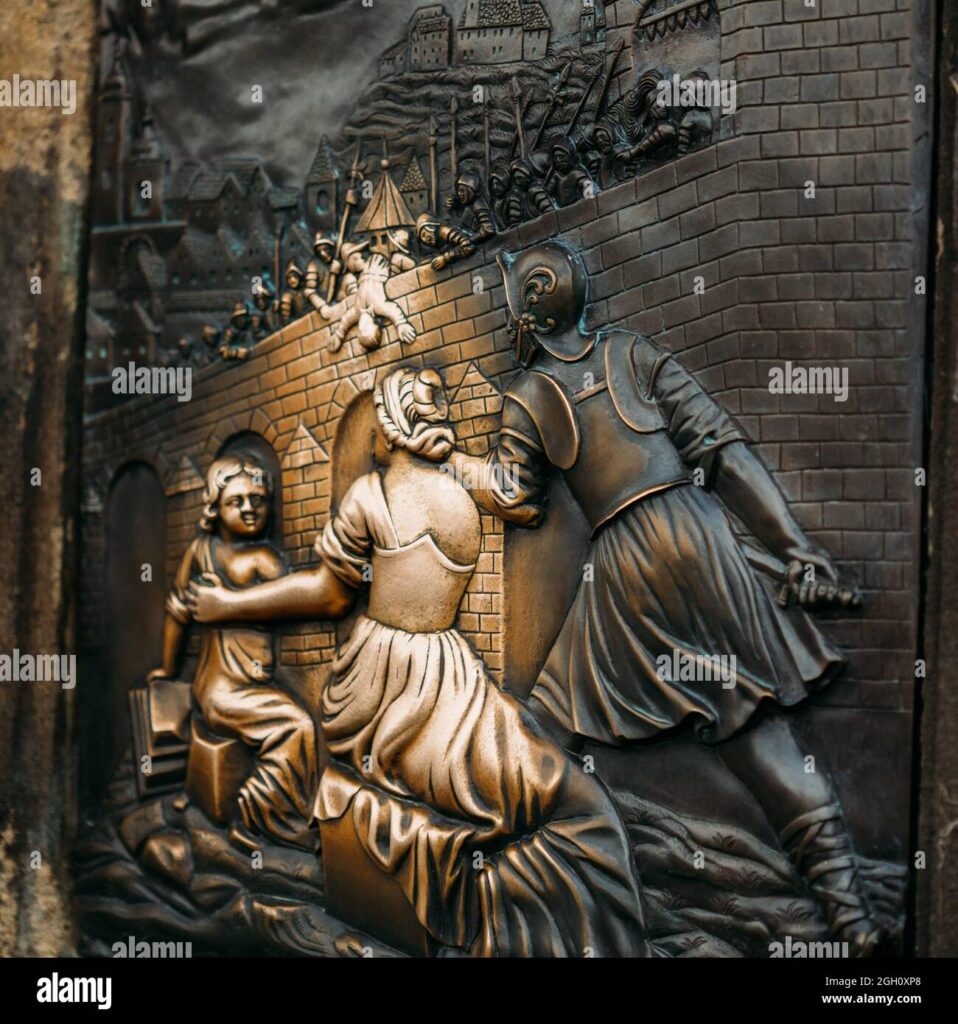

銅像(欄干)には「ヤン・ネポムツキー」という司教が有名で、この銅像の台座に触ると幸運がやってくるというご利益がある。みなその台座にさわるから、色が変色しているのがわかるだろう。

「ヤン・ネポムツキー」はプラハでは聖人として尊敬されている。王の命令に従わなかったために、このプラハの橋から投げ落とされてしまった。その命令とは王妃が「ヤン・ネポムツキー」司教に告白した内容を話さなかったというもの。当時告白した内容は誰にも話してはいけなかったというカトリック司教の決まりがあったから彼は命より信仰を貫き守ったということだ。

そのほかにも日本で有名なフランシスコザビエル(東洋の人が聖人を楯にのせて担いでいる)やイエスの十字架像などが橋の両側に欄干が15本ずつ並んでいる。

これは当たり前のことだが、やはり宗教の国、キリスト教の国だということを実感することだ。ただ、「ヤン・ネポムツキー」の銅像の台座に触るということが、ご利益信仰で、日本の文化に通じるものがある気もした。そして

「ヤン・ネポムツキーが橋から落とされ、川に沈められた瞬間、静かな夜の水面に五つの星が浮かび上がった」というのですが、この五つの星の奇跡などもどこか東洋の昔物語に出てきそうで親近感を湧くものじゃないかと思う。

いずれにせよ、遠い国でキリスト教の国だという異質な点だけでなく、日本人として共感できるものもあるということを知った。ただ私は事前にこの奇跡のことを知らずに通り過ぎてしまったのがやや残念だった。

カレル橋の背景

そこでこのカレル橋は「石の橋」なのであるが、ボヘミア産の砂岩を用いて築かれたそうだ。ただ、何度も洪水の被害に遭いながらも、そのたびに修復され今でも現存している。アーチは16本。これも見る人を引き付けると思う。いくつか写真を見てみよう。これを作るのに60年の歳月を要したことがわかるだろうか。

30本の聖人像は17~18世紀に追加されたもの。この国がカトリックの信仰の国であることを象徴している。もっともこの橋の役割として注目できるのは、交通と経済の要所となったことだろう。プラハが当時ボヘミアとヨーロッパ各地を結ぶ交易の道となったのだ。

馬車や人々が絶え間なく行き交い、プラハの繁栄を支えた「橋」なのである。

また、たんなる交通手段を超え、この橋は私が通ってきた道、「王の道」であったように、まさに「王権」や「信仰」の象徴でもあったようだ。それは「カレル4世」の意志がそこに刻まれている。彼は神聖ローマ皇帝として即位しているがゆえに、「帝国の中心はプラハ」という信念があったという。

つまり、王の力は結局都市の発展と結びついていると考えられる。プラハの繁栄が「王の権威」に結びつくものだろう。カレル橋の両端に「旧市街橋塔」や「マラーストラナ橋塔」があるように、この城門も単なる門という役割でなく、王都の象徴なのである。

また、信仰の象徴としては、プラハ城(聖ヴィーと大聖堂」と旧市街を結ぶ導線として、「橋」時代が、「神と人間をつなぐ道」としての意味をもっていた。

これは私もプラハ城を眺めながらそんなことを感じていた。旧市街広場の雰囲気とカレル橋そしてマラーストラナの雰囲気の違いを感じながら歩いていた。それは、プラハ城への聖なる領域への巡礼の道のような気もした。

そして、カレル橋であの「ヤン・ネポムツキー」や「イエスキリスト」そして「キリストの使徒」などの洗礼を受けながら橋を渡ると解釈できないだろうか。これは不思議な体験だった。

そしてプラハ城へ

カレル橋を渡るとそこは、「マラーストラナ(Mala Strana)]地区になる。カレル橋の向こうに広がる街に着く。この地区は、13世紀、プラハ城の城下町として形成され、ドイツ系の住民や商人が多く住んでいた。

16~17世紀には貴族や修道会がこの地区に豪華な館や教会を建て、バロック建築の宝庫となったという。ここは石畳の坂道が多い。旧市街広場の周辺に比べるとやや落ちいた雰囲気のある「路地の散歩道」というイメージがあるだろうか。カフェやレストランも多い。

いよいよプラハ城へと入る。坂を上りながら、プラハの街が背後に広がっていた。