伊豆の旅もいよいよクライマックス。天城峠。伊豆長岡のホテルを早めに出て、修善寺そして天城峠へと向かう。

何よりも天候に恵まれていた。青空が空一面。ときどき曇ってきては小雨が降ってきたときもあったが、やはり「伊豆」だ。それほど天候が崩れることはなかった。行くところ行くところすかさずスマホで写真を撮る。何気ない町の風景も魅了される。天気もどこか運やツキがあるような気がする。旅は天候に恵まれるかどうかが非常に重要だ。

再度、伊豆箱根鉄道に乗って伊豆長岡駅から修善寺駅へ向かう。午前中の早い時間に何とか修善寺を回り、そしてお昼からはあの天城峠を歩かなけらばならない。時間的に余裕を持たせなければ午後はきつくなる。一人旅は時間配分が非常に大切だ。でもありがたいのは日本はところどころにバスの時間表があって正確に運航していること。これほどありがたいことがあるだろうか。

修善寺で旅の安全祈願

修善寺駅から修善寺まではバスがある。下の写真のように小さなバス乗り場がある。

バス停の一番乗り場に修善寺温泉と書かれてある。その前にすでに駅に観光案内があり、そこでいろいろ聞いてみた。

私はその一日が修善寺と「天城峠」いわゆる踊子歩道を歩くというプランがあったから、歩く距離などを想定して時間がどのくらいかかるかを尋ねてみた。観光案内では詳しい「踊子歩道」の地図があり、それをもらえば大体のコースは理解できる。これは非常に助かった。しかし、コースは見た目よりもかなり距離はあることは強調したい。かなりの距離を歩く覚悟はしなければならないからだ。

無理して歩かないことも大切。ある程度歩く距離を考えて、見て回りたいスポットを絞っていくことをおすすめする。天候も考慮したい。

案内の地図はあくまでもわかりやすく書かれてあるために、これぐらいの距離は歩けると思ってはいけない。それは目安であって、実際の距離ではないのは明らかだ。ただこの地図のおかげで、道順や時間配分を把握するのに役立ったのは確かだ。

さて「修善寺」は弘法大師空海によって開創され、現在は曹洞宗の禅寺である。戦乱によって伽藍が焼失しながらも、伊豆を収めた北条早雲によって再建された寺社だ。明治以降には夏目漱石や井伏鱒二などの文豪もこの街を訪れている。

修善寺駅からは「修善寺温泉行」で約10分所要。タクシーでも10分ほどだという。

【タクシー会社】

伊豆箱根交通:0558₋72₋1811

寺山タクシー: 0558₋72₋2129

修善寺ではお目当ての修善寺、日枝神社辺りをまわって、すぐに修善寺駅までバスで戻った。時間的に余裕があれば、桂川に沿って竹林の小径などを散策するといいと思う。全部余裕をもってみると2~3時間はかかりそうだ。

修善寺の周りは落ち着いた風景が眼前に広がっている。そこで足湯をしながらぼんやりと佇んだ。急いでいてもちょっとした休憩は必要だ。

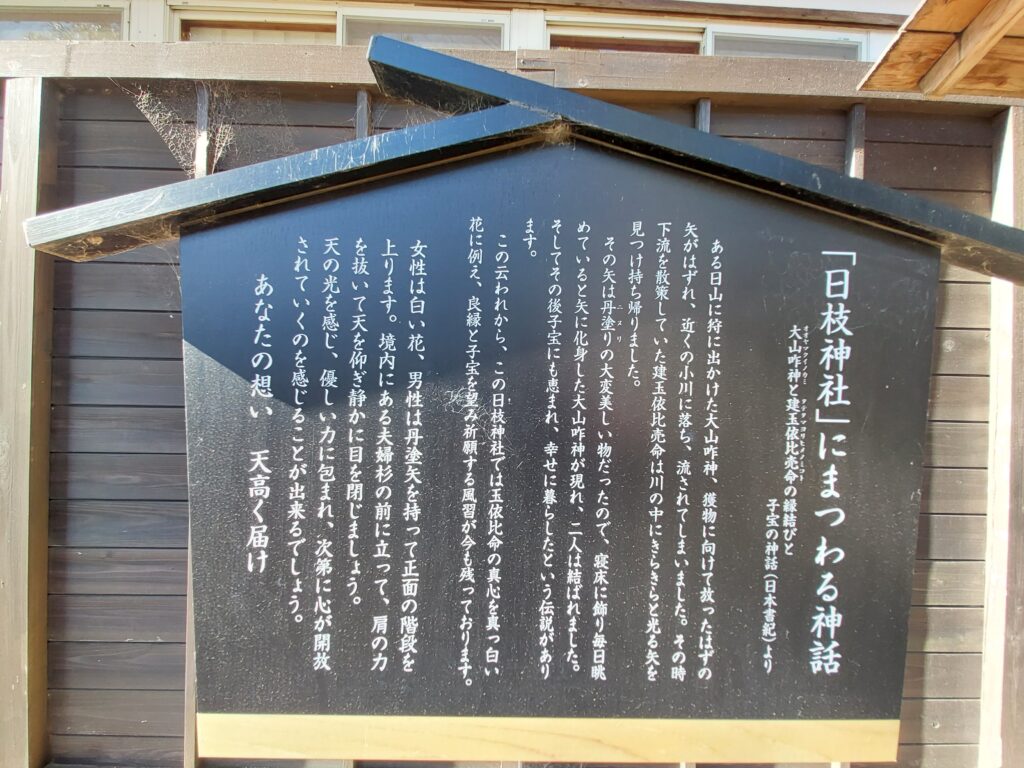

修善寺のすぐ隣に「日枝神社」なるものがある。子宝祈願と縁結びの神社だ。写真でもわかるように根回り5.5メートル、高さ25メートルの樹齢800年という杉で県の天然記念物なのだ。

掲示板にあるように「日枝神社」にまつわる神話に目をとめてしまった。丹塗りの矢の物語。大山咋神(おおやまくいのかみ)が、狩のときに放った矢が川に落ちてしまい。それを拾った建玉依姫(たけたまよりひめ)が持ち帰って赤く塗られた美しい矢を眺めていたところ、妊娠して子を宿したという話しだ。

丹塗り矢は大山咋神(おおやまくいのかみ)の化身だった。この物語は神婚神話との類をなし、三輪山伝説で大物主神が丹塗り矢に変身したという話しを想起させるものだった。韓国の伝承にも似たようなものがある。

そて午前中はとにかくこの修善寺と日枝神社を回って時間が過ぎた。すぐにバスに乗り、天城越えに向けて今度は河津方面のバスに乗る。このバスも修善寺駅で乗ることとなるので、バスが来るのをしばらく待つこととなる。「河津」までのバスは1時間に約1本の割合だ。河津と修善寺駅を往復しているようだ。

時刻表もしっかりあるからこれに合わせていきたい場所を決めてから乗ることを勧めたい。私は色々行きたいところはあったが、天城峠に絞って、昭和の森会館で降りて、旧天城峠トンネルを通り、二階滝のバス停で再びバスに乗るというプランを立てた。

一日ですべてを回りつくすのはちょっと無理。この付近を一泊するのも方法かもしれない。

昭和の森会館から天城峠を歩く

いよいよバスが来た。昭和の森会館までへのバスの旅だ。街道は周りが山に囲まれた車道だ。

こんな風景を見ると日本に来たなと実感する。伊豆の旅行の目的が果たされたようで感無量だ。

景色に見とれているうちに道の駅、昭和の森会館に到着。

昭和の森会館(道の駅)

中庭があり、わさび田、水車、紅葉林がある。お土産屋やレストランあり。

伊豆近代文学博物館(有料) 大人300円 子供100円

森林博物館(無料)

出発時とは違って、空は曇っている。そして肌寒い感じもあった。そこから歩道を見つけ、いよいよ天城峠に向けて出発だ。体調は温泉のおかげかすこぶる調子がいい。ただ無理は禁物なのだ。

さて周囲はだれもいない。これも日本ならでは感覚だ。今いる韓国は必ず集団か二人以上で山を登る人が多いから、一人で歩くという機会に恵まれない。でも今は本当に「ひとり」だ。あたりはひっそり。ひとり旅を楽しめる至福の時間だ。

山の中にぽつんと「ひとり」残された気分だった。周りは杉と桧の林だけだ。ほかに何もない。川沿いを伝ってまっすぐただ歩くだけだ。

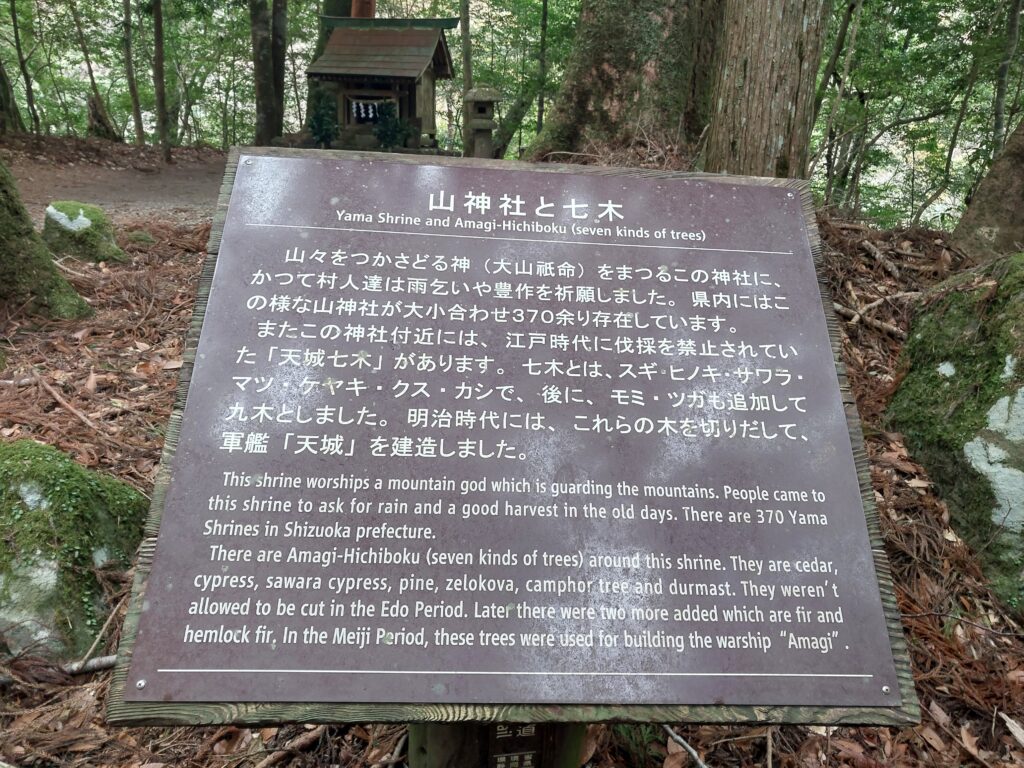

周囲を見るだけでも、古くから大山祇神を祀っていることがわかる。たしかに山の神様が「山」を守っているようだった。人間よりも「自然」の力が優先される場所だ。神々しいの一言。そして神秘的な景色が行くところ行くところ行くところ見える。

この感覚は非常に久しぶりのようで、初めての感覚でもあった。そして心までもがどこか純粋になっていくのを感じる時間の流れだった。なぜだろうか、幼いころからの自分の姿や気持ちがふつふつと心にわいてきた。

気づいたら何か「小言で」ぶつぶつ自分の過去からの思いをつぶやいていた。天城峠の不思議な体験だ。心の思いをこの大自然に話しかけているようでもあった。

私はこれを「天城の力」と名付けた。あの川端康成が「伊豆の踊子」で主人公の「私」を孤児根性から純粋な心へと転換させて涙を流させる「力」。それがこの天城にはあるのかもしれない。大いなるものに抱かれる暖かさ。そして大いなるものへの敬虔な心。幼子のような素直な心への回帰。

長い外国生活の中で、忘れていた日本の中にある「ぬくもり」。それを知らず知らず感じては、足を前に前に進めていた。相変わらず周りにはだれもいない。私もあの踊子の主人公のように純粋な気持ちになっていた。

私、ひとり、の時間と空間だ。

聞こえるのは鳥のさえずりと、本谷川の川のせせらぎだけだ。私の自然だけの時間。

ここにこれてよかった。多くの人が天城を超えるときにここを通った。色々な思いを乗せてこの道を歩いてきた。私も今その歴史の一人になっている。

旧天城トンネルを通る

しばらくすると国道にぶつかる。それを右にいくと天城遊々の森がひろがっている。

大きな広場だがだれもいない。ここからも林の中をひたすら歩くだけ。雄大な自然の中にいる。私にとってはここが最も気に入った場所となった。やや心細かったが、自然と一体になれた、自然の中に抱かれているという気持ちになった。鳥の声しか聞こえない静寂さ。

そしていよいよ旧街道へと向かう。ここは未舗装の街道だ。この道を多くの人が往来していたのだと思うと一歩一歩が貴重な歩行なのである。

しばらくすると、川端康成文学碑がある。そしてここからは傾斜のある坂道が続く。国道414号だ。天城峠を超えていることはわかっていた。国道とはいっても、辺りは山々に囲まれ、「異世界」に入ってしまったような感覚に襲われる。地図上ではいよいよ旧天城トンネルが見えるはずだ。それでも歩いても歩いてもそれらしきものは見えない。ここからは辛抱。最後の踏ん張りどころだ。

辺りは人ひとりいない。空は曇っている。ややもすると雪が降り始めそうな天候だ。そして少しづつ雪が降り始めた。このまま大雪にならなければいいのだが。

歩くスピードは自然と速くなる。トンネルを抜けさえすればそこからすぐにバス停があるはずだ。道は右に行ったり左に行ったりとカーブが続く。前は何があるかわかりづらい。そうこうしているうちに、あのトンネルが見え始めた。

旧天城トンネル

正直やや不気味さもあった。中はひっそりとしていて、当時の風景をそのまま今に伝えている。トンネルの中には光が見える。そして周囲は木々だけだ。幸い雪は止んでいた。

トイレは冬の時期とあって閉鎖されている。かなり長いトンネルであることは予想がついた。全長は445メートルだそうだ。恐る恐るそのトンネルに足を踏みいれた。光はあるがかなり暗い。

それにしてもこれだけのものを1905年につくったことの日本の国力と技術。すべて石で造られているしっかりしたものだ。120年経過してもまだその頑丈さが体に伝わってくる。中はひんやりとしている。

これほどの長いトンネルを歩いた経験は初めてであった。かなり歩いただろうか。そこからいよいよ出口が見えてくる。

出口には車があり、踊子歩道を歩き始めて人にであったのは初めて出会った。ここが名所ということで、車で通る人がいるのだろう。ここからは下りだ。天城隊道を通って、二階滝へと向かっていく。

すると小さな休憩所とトイレがあった。「二階滝園地」なる休憩所だった。そこでトイレもあり少し休憩することにした。すると清掃の人が車でやってきた。バス停の印がみえたから、バスがかならず通るかと聞いた。

こんなところにも清掃のために掃除をしてくれる。日本はなんと清潔な国だろうか。海外からみるとこんな他愛のないことも目に留まるから不思議だ。

大自然の中を一人ただ歩いた。だれもいない山道をひたすら歩くこと。天城峠がこれほどの大自然であるとは思いもよらなかった。ここには自然が主役だった。私は自然の一部でどこか、ちっぽけな存在に思えてならなかった。

人を近寄せない何がある。山の神だろうか。大いなる自然の中に、大いなる存在が支配している。大自然の摂理をまざまざと見せつけさせる場所だ。ほんとうに生きて通れるのだろうかといった不安もあった。それでも、自然の力に圧倒されつつ、どこか精神が落ち着いていく感覚。

これはこの場所に来なけらば感じることができないのではないだろうか。そして自然への敬虔な心。そこから湧いてくる自らの存在の謙虚さ。この天城峠、踊子歩道を歩きながら、自らの過去から今までの現在までを振り返ることとなった。それは予想もしていなかった。

どうしてそんな思いになったのか自分でもわからない。不思議と自然にそんな感情が湧いてきた。それは生命の根源への畏敬の念とそして、それに対して対話していこうとする思いではなかっただろうか。

そんな複雑な思いを持ちながら、バスはやってきた。私はバスにのって湯ケ野方面へと向かった。

河津まではあと少しの距離かもしれない。時計は午後15時を回っていた。時間通りに順調に旅は進んでいた。(つづく)