名古屋滞在中に松阪の観光を選んだ。

三重県といえば、伊勢神宮への参拝や観光を選ぶかもしれないが、松阪を選んだ理由はいくつかある。

その最も深い理由としては、以前にも一度観光をしたことがあるのだが、再度この目で確認したかったことがあったからだ。再度訪れる楽しみもあるのだろうか。

その長年の望みが、松阪の街を歩くことと、本居宣長の旧宅とその記念館に赴くことであった。

日本文化を再発見するという名目には、やはり日本の歴史、文化、古典を研究した国学者を訪ねることが早いと思ったからということもある。

それが私には松阪の地でもあった。

どうして三重(伊勢)、松阪?

あるユーチューブでこんなことを強調していた人がいる。

もし日本のどこかに移住をしたいとしたら、三重県を選ぶと。

三重県には魅力があるかもしれない。たしかに、主要な観光都市ではないかもしれないが、三重県にはどこか惹かれるものがある。

その一つが、三重県の街並みとえいるのではないっか。

二つ目が、日本の学者や豪商を輩出した地としての魅力である。

彼らが過ごした街はどんな地形や景色であったのか。それを知りたい、体験したい、見てみたいというのが、松阪への旅を決めた理由となった。

名古屋から1時間

名古屋から特急で1時間というアクセスの良さ。

日帰りということもあって、早朝から支度を済ませて、ホテルを出る。ホテルではゆっくりしたかったが、それでも日帰りということもあって早めに出発した。

松阪までは近鉄名古屋線でいく。ただし特急に乗ることをお忘れなく。

松阪まで約1時間所要する。日本は特急券なるものがある。これは外国人にはややわかりにくいものだろう。私の車両にもこの特急券を買わずに乗車している外国の旅行客がいて、車掌が説明をしていた。

日本は電車内を車掌が巡回しているから、安心できる。

何かあればすぐに質問できるし、初めて乗った乗客も行先などを尋ねることができる。

私は津まで特急で行ってから、そこから急行に乗り換えた。それでも時間は1時間ほどであったと思う。

市内の散策

津を過ぎると、いよいよ窓から松阪らしき景色が見えてくる。

山並みが非常に魅力的だ。これも日本ならでは風景だった。

最先端の列車から古代から変わらない歴史そのままの景色を堪能できることを不思議に思った。

日本は最先端の技術と過去が共存していて、どこに行くにも便利でかつ、安価な費用で歴史を体験できるような気がした。

さて、松阪に駅に到着した。数年前の観光のときの駅の様子は変わっていない。なつかしい。

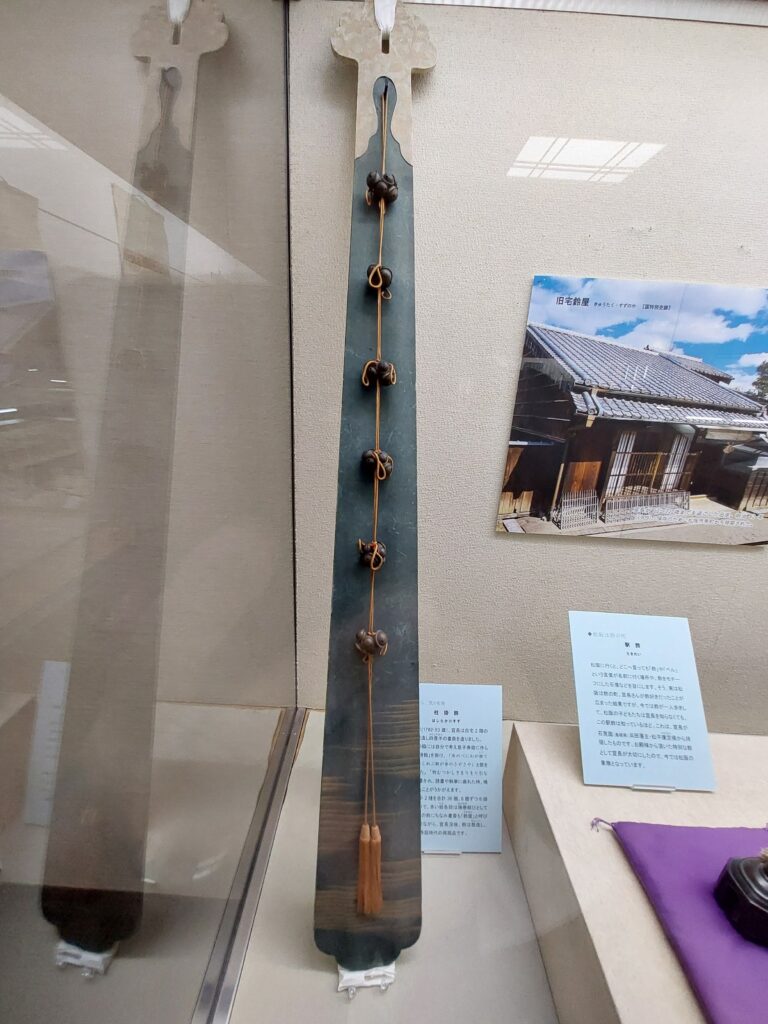

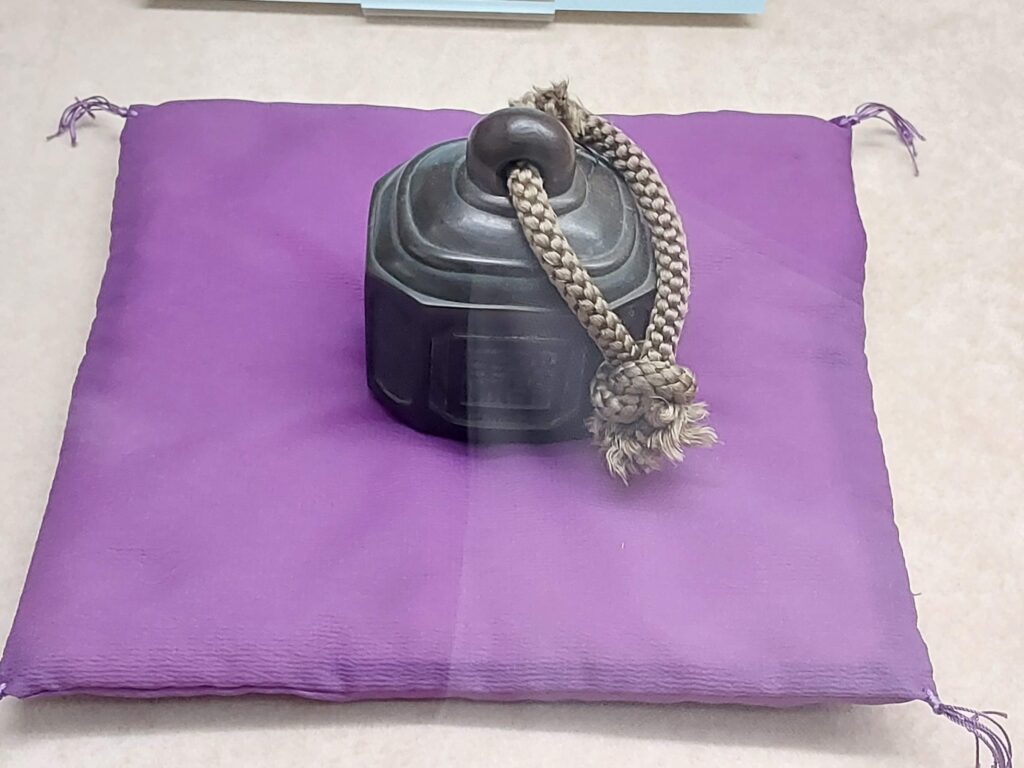

本居宣長が愛した大きな「鈴」のレプリカが見える。

これは「七古鈴(七種鈴)」の一つである「驛鈴(えきれい)」と呼ばれるものを模ったものだそうだ。驛鈴は律令制で駅馬を利用する時に携行を必要とする鈴である。すでに伊勢の街道で伊勢神宮に人々が往来したことが頭によぎる。

さて、私はすぐに観光案内所(観光情報センター)で、昼食のすすめの店と観光スポットを聞いた。

実はこの日は木曜日で、木曜は松阪の商店街のお店がかなり閉めてしまうとのことだった。これは気を付けた方がいい。松阪の木曜日は商店街は店を閉めるのだということを。

観光案内所でも詳細に親切に教えてもらった。

松阪の駅からまずは三井家発祥の地まで歩こうと思った。そこまでの道は伊勢街道で’よいほモール’ともいうらしい。歩道は歩きやすかった。それにしてもお店がけっこうお休みだったのは残念だ。

その伊勢街道をまっすぐいくと、三井家発祥の地そして旧小津家清左衛門家がみえる。

松阪商人が暮らしていたところを歩く。今の日本を築いた人々の暮らしぶりもみれる時間は貴重な時間であり、しっかり管理されているところが三重の人々の自負心を感じる。

三重に来るとどこかタイムスリップしているような感覚さえも受けるのは私だけであろうか。

海外在住者にはこんなところが旅行の醍醐味となる。

そこを突き抜けると川が見える。阪内川(さかないがわ)というらしい。本居宣長の『玉勝間』という随筆にも’川水すくなく潮もささねば舟かよはず’と出てくるのであるが、この川を見て彼がそだったのだろうかと思いをはせてみた。

私もそうだが、川は身近にあり、子供のころの思い出の一つに川で遊んだり、釣りをしたりしたことが挙げれるほど、幼少期にとって川はその人の思考を決めていく要素でもありそうだ。

ただ、この川はそれほど水量が多くないようにみえた。

さて、いよいよ本居宣長の旧宅の場所に入っていく。狭い道であるが、当時もこのくらいの道の狭さだったのだろうか。非常に庶民的だ。

この道を宣長は往来していたはずだ。

中に入ってそこから見える景色などを確かめた。

木々は当時のままなのだろうか。その下は井戸か。

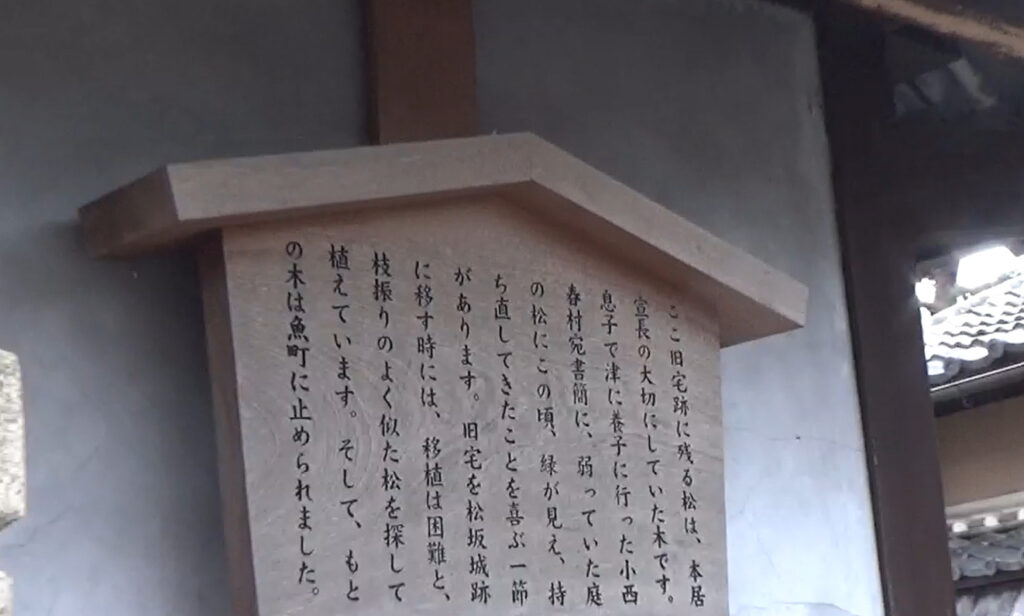

この松の木は当時のものをそのままに残してあるという。

彼はお医者さんだった。この松阪の街で多くの人の病を見てあげていたんだと想像してみた。

さてここは宣長の宅跡であるが、実際の旧宅は移転した。それが、松阪城にあるのだ。

松阪城からの眺め

松阪城はここから10分くらい歩いたところ。蒲生氏郷が豊臣秀吉から与えられた地にこの松阪城を築いたとされる。

ここを上がっていくと松阪の市内が見下ろせる。

ここからの眺めが非常に気に入った。松阪らしい町並みが目の前に広がっていた。高い建物らしきものは一つもない。遠くに見える山並み。

松阪城。3月4月はお花見がきれいだろうと想像してみた。

さていよいよ松阪散策のメインである、本居宣長の旧宅にお邪魔する。

宣長の旧宅に入る

江戸当時の面影をしのばせてくれる旧宅だ。宣長さんがでてきそうだ。

この右上のほうに見えるのが鈴屋(すずのや)というところで、宣長が講義したり、執筆や読書をしたところだ。ここからの眺めもいいと彼は日記に残している。広さは四畳半。狭いですね。そこから多くの書籍や研究が生まれたのだ。

彼は勉強に疲れた時は、部屋に掛けてる鈴を鳴らしていた。松阪駅にあったあの鈴だ。

中も隅から隅まで見学できるようになっている。二階の鈴屋は入れないが。それでも一回から除くことはできる。それだけでも満足!

ここで家族を養いながら、食事をし、医者の仕事をこなし、弟子を育てるという、多忙な日々を送っていたのだろう。講釈もこの部屋でしていたようだ。

それほど大きくはないが、こじんまりしているところが、人間味があってかつ、親近感を覚える。江戸時代の学者はとにかく働き者であり、かつ研究好きだったのだろう。

宣長は72歳まで生きた。当時としては長寿だろう。彼は松阪城の近くをよく歩いたといわれている。歩くと健康もそうであるが、「脳」の活性化にもいいといわれる。

きっと宣長は長距離を歩いたから、いろいろなアイデアやひらめきが湧いてきたと私は思っている。

旅も好きで、彼の母親が宣長の出生のために参拝した水分神社にも旅行に出かけている。(菅笠日記という日記として残っている。)旅は人を賢くするものなのだ。

この八段になる階段を上っていくと、彼の書斎だ。ここからは入れない。この部屋を作ったのも彼の考案だったとか。室内建築のスキルをもっていたのだろうか。

ここは台所でしょうか。

宣長の旧宅を見学すると、道ぞいに本居宣長記念館がある。16000点が保存展示されている。

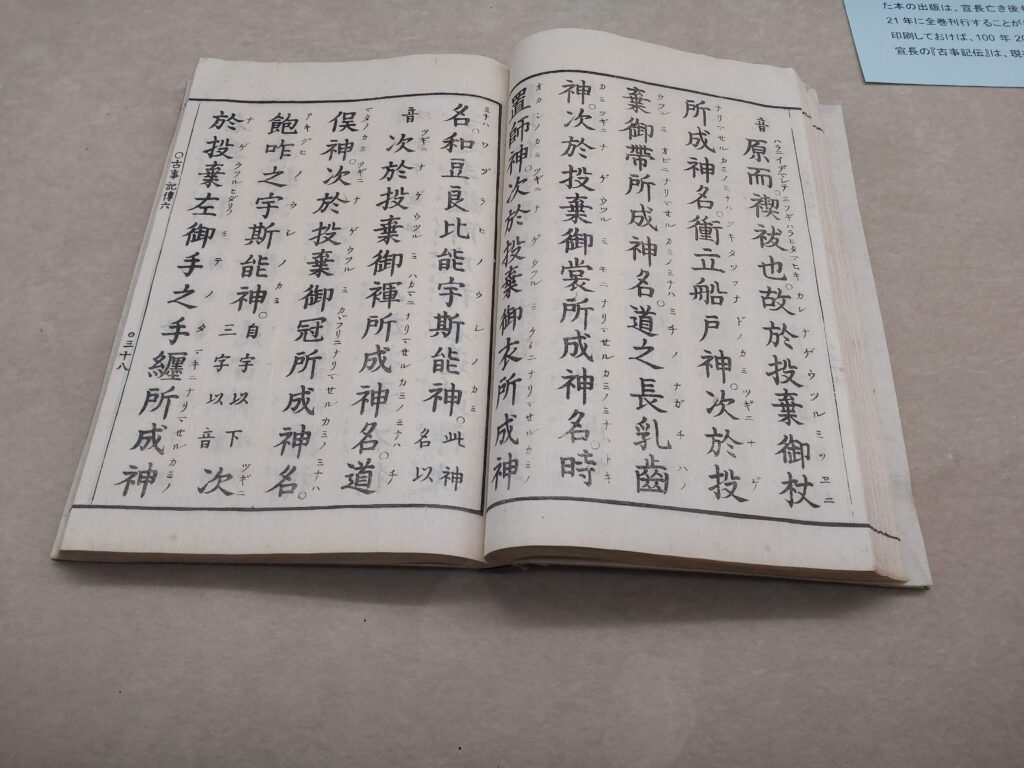

こちらは彼が35年の生涯かけて執筆した『古事記』の注釈書『古事記伝』

私は個人的にこの大日本天下四海画図というのが気に入った。というより彼は地図まで正確に書けたのかという驚嘆する思いであった。これを17歳の時に描いたという。

日本という国をとことん愛した国学者。きっといろいろな古典に触れることで、日本という国のすばらしさを実感し、それを著書に残したり、地図にしてみたりしたのだろう。

松阪の魅力

さてこの後は、松阪市立歴史民俗資料館に赴いた。そのときは映画監督小津安二郎についての展示をしていた。彼は東京の深川で生まれたが、父の故郷であるこの松阪に引っ越し思春期を過ごしたのだ。

松阪の地には豪商、学者、映画監督といった人物を輩出する風土があるのだろうか。

最後に松阪城を降りてすぐそばにある、「御城番屋敷」を見に行った。ここは城の警備を任された紀州藩士とその家族が住んだ武家屋敷。

松阪の旅はやや宣長びいきになってしまったようだ。それでも、松阪に来たら本居宣長のゆかりの家や記念館は訪れたい。

日本を愛し、大和心を解き、その大和心は山桜花のような光輝く色であると詠んだ宣長。

花はさくら、桜は、山桜の、葉はあかくてりて、

ほそきが、まばらにまじりて、

花しげく咲きたるは、またたぐふべき物もなく、

うきよのものとは思はれず。

と詠んだ。桜がこの世のものとは思われないほど美しい。

日本を愛し、桜をはじめ自然を愛した宣長。

それでけではない。お医者さんとして家族を養い、町の人の病を治していく心。

晩年まで研究をし続け、「楽」つまり楽しいことを日々追い続けた伊勢の人。

宣長から刺激を受け、学ぶことは多いと思った日帰りの旅だった。

人生後半。宣長を知ることは非常に参考になると思った。