新橋駅・鳥森口の由来

新橋の安心お宿で一夜を過ごした。毎日の習慣である「朝の散歩」の準備をする。

朝の散歩。こんな都心でも何かがあるかもしれないと、「直観」をたよりにホテルを出た。

直観って非常に大切だと思う。

昨夜の雰囲気とは違って、ひっそりとした繁華街。

そこから虎ノ門の方向に歩いてみた。すると小さな公園がある。

そこで体操をして、ニュー新橋ビルの方へ歩いてみると、神社が見える。「鳥森神社」という神社だ。

早朝だというのに参拝する人がちらほら。

さて、「鳥森」の地名だが、ここは江戸時代は桜田村といい、江戸湾の砂丘だった。この一帯はほとんど松林だったそうだ。

そんな松林を人々は枯州の森そして空州の森と呼んだ。また、烏(からす)がよく集まるというところから「鳥森」と名付けられたともいう。

新橋駅の「烏森口」はそんな由来を今に伝えている。

まずは朝の新橋の様子と写真で見てみよう。

夜の雰囲気とはまるっきり異なる。それでも交通機関は動いている。東京はありがたいところだ。こんな朝早くから仕事をしてくれる人がいる。感謝に尽きない。

日本人は働き者だ。

枯州の森そして空州の森だった土地がこのように変わり果てるものか。近世や近代の東京の移り変わりに感嘆する。

そんな時代の流れをゆったり体感できるのも「朝」ならではの時間かもしれない。

辺りが少しづつ明るくなっていく様子を歩くのも「旅」の醍醐味だ。

そんな朝の散歩でであった「神社」がある。それが「鳥森神社」だった。

この神社はあの明暦の大火のときに焼けなかったといわれるほど、ご加護のあったところとして人々に愛されてきた神社だ。

新橋で参拝する鳥森神社

早朝の散歩。旅行中の散歩はいいことがある。

今回新橋の安心お宿で1拍しながら、早めに起きて散歩。これには「ご利益」があったようだ。

それが「鳥森神社」での参拝。参拝するプランはなかったが、散歩がてら寄ってみた。

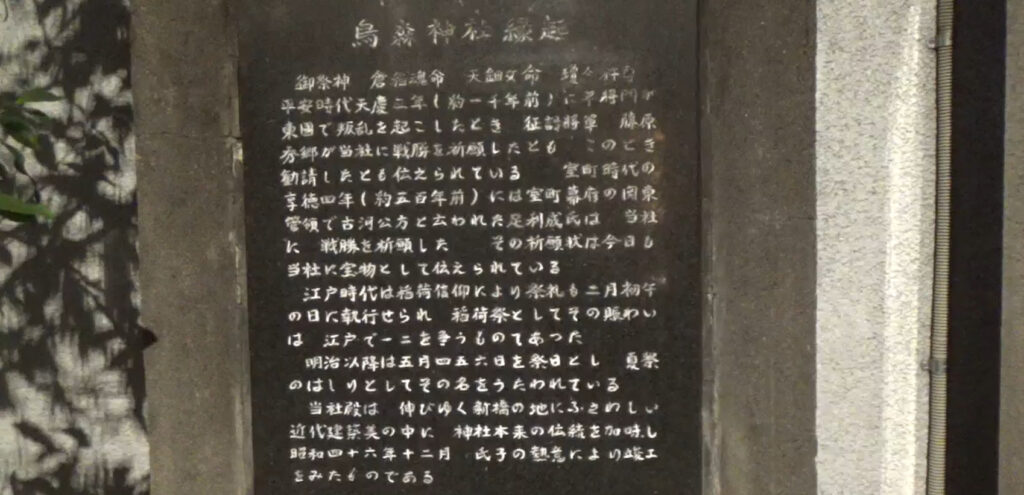

神社の歴史は古く、平安時代までさかのぼる。天慶3年(940年)だ。

その契機となったのが平将門の乱だ。関東の武士団が動き始める時期。

この乱を鎮めるにあたって、鎮守将軍藤原秀郷(ふじわらひでさと)別名俵藤太が、任命された。彼は藤原氏の始祖、藤原鎌足の7世ともいう。

秀郷はこの乱の鎮圧のために、武州の稲荷に戦勝祈願した。そんなおり、白狐がやってきて白羽の矢を与えた。その矢で「乱」を鎮めることができたので、この辺りに一社を勧請しようとした。

そうしたところ、夢で白狐が神鳥の群がるところが霊地だと教えた。ちょうどこの新橋(桜田村)の地を通り過ぎると、たくさんの鳥(からす)が集まっていたので、ここに神社を勧請したという。

この藤原秀郷。優れた軍略家として知られ、下野守に任ぜられた。

よってご利益は

必勝祈願

商売繁盛

技芸上達

家内安全

だという。私は50代、人生の後半のために必勝祈願という名目で祈った。

よって、ここは都心の住まいの人は一度必勝祈願として参拝するのは意味あると思われる。

また芸能の神としてあめのうずめのみこと(天鈿女命)をお祀りしている。よって何か新しくスキルなどを挑戦しようとしている人にはご利益ありとみる。

偶然ではあったが、この神社に出会えたことは、今後の「旅」だけでなく「人生」に大きな力を与えてくれる時間となった。

出会いとは不思議なものだ。

朝早く起きてみる。導かれるように、必要なものが与えられるような気がした。

鳥森というぐらいだから、ここはかつては森だったのだ。

やはり日本は森に神が宿るのだろうか。

今は高層ビルの立ち並ぶオフィス街となっているが、もともとは神々がやどる「鎮守の森」だった。

東京を散歩すると多くの日本を知る機会となる。

今回の気づきは以下

日本発見

新橋の以前の地名は桜田村。もとは枯州、空州であり、烏森であった。

武士の霊験から生まれた地であり、神社が生まれる。

生きがい

朝の散歩で不思議な出会いができる。特に夜には出会えない楽しみや史跡を見ることができる。

新橋。夜だけでなく、朝も魅力的な街。