さて伊豆の旅も最終日。伊豆稲取で一泊し、東京へ向かう途中で伊東を訪れる。伊豆下田から始まって、熱海、そして三島から天城峠。天城路を歩いて河津まで。

今回は河津から伊豆稲取へ。そこで一泊してから伊東での旅を綴る。最後の訪問地伊東ではイギリス航海士ウィリアム・アダムスを知ることとなる。彼はこの伊東の地に何をもたらしたのだろうか。

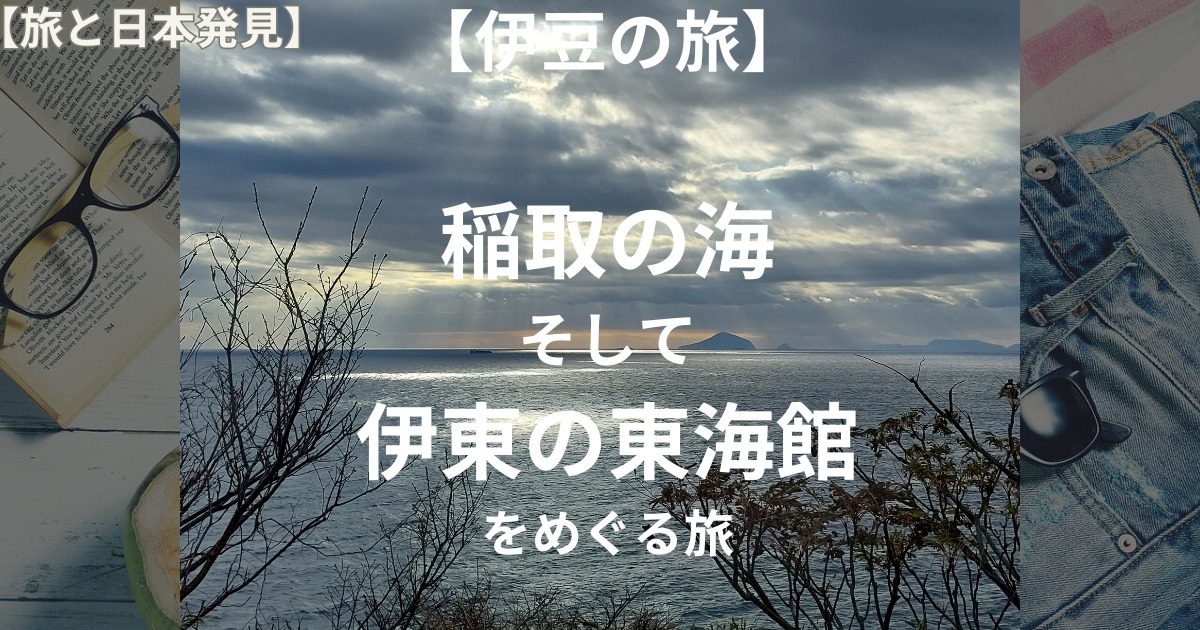

伊豆稲取の海

河津駅から伊豆稲取へ夕方列車で向かった。かなり薄暗いなか、18時を回ろうとしていた。稲取からはタクシーかそれともバスか。歩いても行ける距離なようだが、辺りは薄暗かったから、バスを利用することにした。ホテルは伊藤園ホテル稲取だ。

バスの運転手にホテルに行くことを伝えそ、ホテルの近くでおろしてほしいと伝えた。そして”ここで降りたらいい”と言われたところで下車。しかし、辺りは真っ暗だ。グーグルマップを頼りに歩く。坂を上がったところに入口がある。送迎バスの時間に合えば、ホテルの送迎バスを利用することをすすめる。駅からは結構距離はあるようだ。

ホテルで食事を済ませ、部屋で日記を書く。伊豆の旅を整理しながら、思いを自由に書いてみた。今回は一冊のノートを持参して、行く先々の思いを綴っていた。旅を綴ることは、だれかに見せるわけではないが、やはり後々見返すことで、その時の情景が浮かんでくるのが刺激的になる。

次の日、いつものように朝の散歩だ。かなり風は強かったが、とにかく外へ出た。すると昨夜の風景とはまるっきり違う風景がそこにはあった。「海」だ。

ホテルのよこは稲取竜宮岬とやらの公園がある。そこから海が見渡せるのである。ここはスポットだ。そして伊豆の大島が見える。旅の最終日にふさわしく、海と大島のコントラストがうつくしい。

日本人は陸から見える島々を見ると、心が落ち着いてくる。先祖が海を利用して島々を行き来していたからなのかわからないが、海と島の風景はいつ見ても、情緒あふれるものだ。

雲間から光がさして、海面を照らす。こんな瞬間を見ることができるのだろうか。私は祝福されているような思いになった。だれがこんなシチュエーションを用意してくれるだろうか。偶然ではあるが、やはり旅の朝は散歩をするといいことがたくさんある。

食事を済ませ、帰りはしっかりホテルの送迎を利用した。そして列車で「伊東」へと向かう。「伊東」にはとりあえず寄っていこうという気分で下車したところだった。

伊東の東海館

東京に帰る途中に伊東に寄った。特に行きたいというところはなかったが、伊豆に来たからには「伊東」を見なけらばといった義務感からだった。それが伊豆最終日を飾るうえで非常に印象的な時間を過ごすこととなるとは。

実際のお目当ては「東海館」。ここは1928年(昭和3年)稲葉安太郎によって創業された温泉宿。1997年までの約70年間営業していて、その後は所有者から伊東市に寄贈。伊東市の文化財として管理されているという。

入館料:大人200円 子供100円

時間:9:00~21:00 (最終受付20:00)

定休日:毎月第3火曜日(この日が祝祭日の場合は翌日休館)

桧や杉を使った木造3階建て。当時の評判だった棟梁三人が各部屋を分担し手掛けた。

まず1階は喫茶室がある。さらに土日祝日に限ってではあるが、タイル張りの大浴場が利用できる。

【日帰り入浴】

入浴料:大人500円/小人300円 営業日:土日祝日

大小2つの浴場を男女時間で交代制

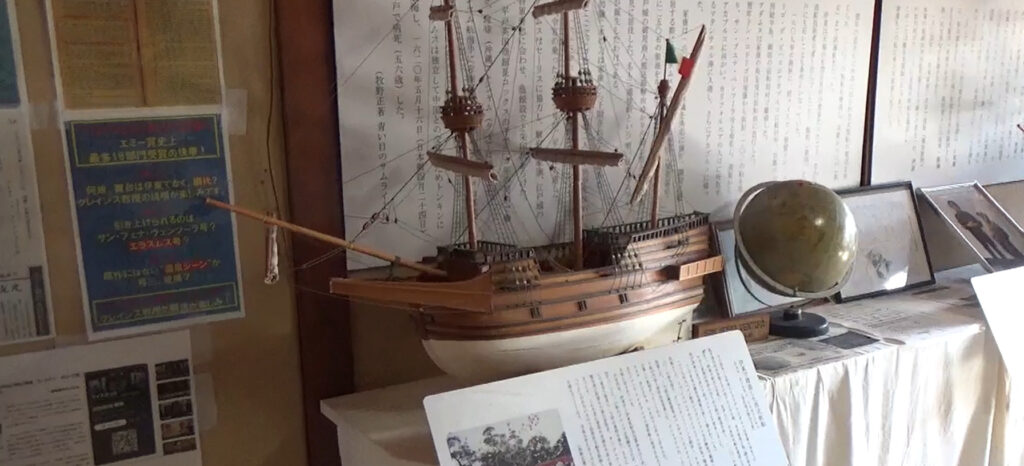

2階は展示室が設置されていて、英国人航海士・三浦按針(ウィルアム・アダムス)の展示室が設けられていた。日本で初めて洋式帆船の建造が行われたのが何とこの「伊東」だった。私はこのウィリアム・アダムスについて詳しく知ることがなかった。そこで、今回の東海館訪問が偶然にもウィリアム・アダムス、さらには彼が日本に漂着した当時に世界情勢と国内情勢を知るきっかけとなり、「東海館」で多くの時間を費やすこととなったことは不思議な出会いだった。

ウィリアム・アダムス(三浦按針)を知る

ウィリアム・アダムス(三浦按針)1564年(永禄7年)、イギリスのジリンガムで生まれた。12歳のときから造船所で働き、そのあと造船や紋々学、航海術を学んだ。34歳のときに5隻からなるオランダ東洋遠征隊として乗船し、東洋へと出帆した。

当時はスペイン・ポルトガルが世界を植民地化し世界の覇者として君臨していた。そんな中イギリスが無敵艦隊を破るという事件が起こる。イギリスの航海時代が幕を開けようとしていた時代だ。アダムスもそんな時代に航海への野心と夢を抱いていたのだろう。弟(弟は航海中に死去)と共にオランダにわたり、東洋航海の航海士として志願するのである。

航海はアフリカを経て、さらに南米に航路をとり、マゼラン海峡を回って太平洋に出る。太平洋を通過しつつ、日本へという壮大な航海航路だった。その間、5隻中の2隻はスペインとポルトガルに拿捕され、1隻ははぐれてしまい、結局ロッテルダムに引き返すこととなる。残ったのは2隻で、そのうちの一隻は沈没、残ったのはウィリアムだけが乗船していたリーフデ号のみになった。なんと危険な航海だったかがわかる。それも乗員110名だったのが、赤痢やインディアンの襲撃によって死亡し、日本に漂着したときは24人となっていたという。上陸してもすぐにあるけるのはわずかであったのだ。

漂着の年は天下分け目の戦い、関ケ原の戦いから半年前の時期であった。按針はそんな日本の運命のさなかに現れたギリス人であったことは注目に値する。ここから日本はイギリス、オランダに注目し始めるのだ。

リーフデ号は豊後国臼杵市黒島に漂着。ここでイエズス会の宣教師はカトリック、イギリス、オランダはプロテスタントという対立構造の中、すでに日本にいたイエズス会宣教師はリーフデ号の乗組員の殺害を提案する。(彼らは日本を攻撃を企んでるということを告げる。)

1600年になり家康が天下を取ることとなるや、当初は海賊としてしか見てなかったアダムスらに引見することとなる。家康は彼らがスペインやポルトガル人とは髪の色や目の色がといった外見がやや異なることに非常な関心をもつ。そして、キリスト教の宗派が異なることにも気づき、ここからイギリスという国への関心が高まっていくのだ。その一つメリットの一つにイギリス、オランダとの貿易への可能性をみていた。

ただそれだけでなく、このアダムスの能力(天文学、地理学、数学、造船技術、語学)を買って、江戸に招き俸禄や領地を与えて、外交使節や通訳、さらにはこの伊東の地形を利用して造船をさせることになるのだ。1607年(慶長12年)には120tの大型船サン・ブエナ・ベントゥーラ( 幸せを呼ぶ船:San Buena Ventura)を完成させる。このような功績を買われ、アダムスは日本名として三浦按針、そして相模国逸見の地に250石の領地、刀、脇差を与えられたのです。江戸商人の娘「お雪」と結婚し二人の子に恵まれる。

伊東市役所にはこのサン・ブエナベンツーラ号の想像模型が一階に展示されている。ちなみにリーフデ号のリーフデとはオランダ語で「愛」という意味。その後も平戸の商館設立や中国、シャム(タイ)そして琉球との貿易に尽力した。1620年に平戸で生涯を閉じる。

波乱万丈の英国航海士といったとこだろうか。大きな大望を抱き、危険な航海の末日本へ。運よく家康に召し抱えられ、日本の造船技術やオランダとの貿易に一躍を買った人物だった。伊東に来たらぜひこの東海館の展示室には寄ってみたいものだ。

伊豆の旅はこれで終わる。下田から回って熱海そして三嶋、伊豆長岡から天城越えの旅は、海外在住の私には贅沢すぎる時間であり、日本再発見の時間となった。

もし時間が許されれば、今回訪問できなかったところも回りたい。伊豆にはまだ魅力的なところがありそうだ。この地には多くの歴史的なドラマがあったと思われる。私は東京行きの伊豆踊り子号の中で、旅の思い出をノートに記録していた。

| さむらいウィリアム 三浦按針の生きた時代 ジャイルズ・ミルトン/著 築地誠子/訳 価格:3080円 |